Kenapa Pariwisata Indonesia Tertinggal?

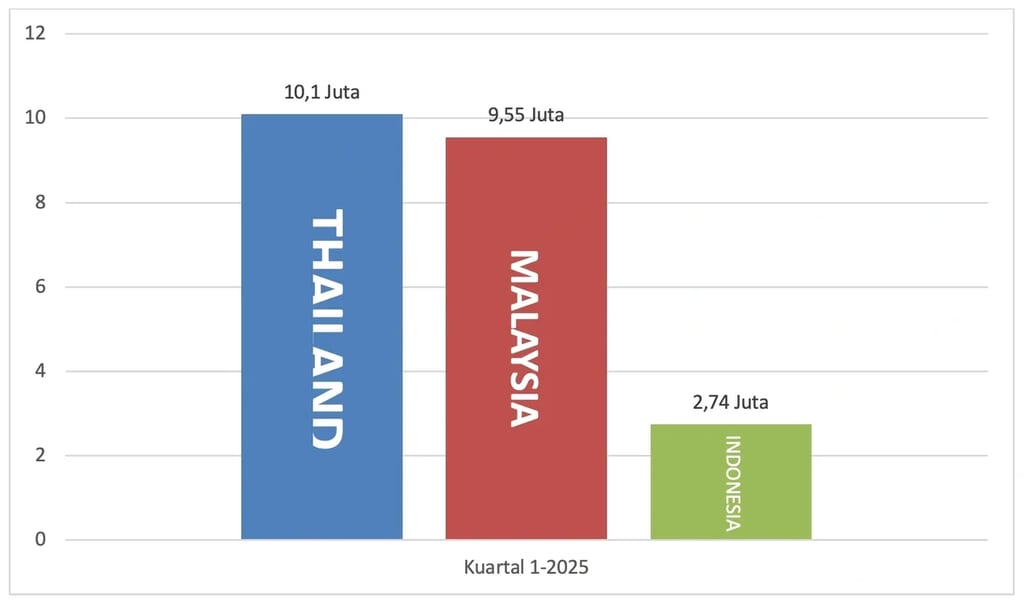

Angka-angka kuartal pertama 2025 memberikan tamparan keras bagi dunia pariwisata Indonesia.

Muhammad Rahmad

6/4/20254 min baca

Angka-angka kuartal pertama 2025 memberikan tamparan keras bagi dunia pariwisata Indonesia. Sementara Malaysia berhasil menyalip Thailand dengan 10,1 juta kunjungan wisatawan asing, dan Thailand masih bertengger di posisi kedua dengan 9,55 juta kunjungan, Indonesia hanya mampu meraih 2,74 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Ironi ini semakin menohok ketika kita sadar bahwa Indonesia memiliki 17.508 pulau, warisan budaya yang tak terhitung, dan keindahan alam yang seharusnya mampu memikat dunia. Lalu, mengapa negara dengan potensi pariwisata terbesar di Asia Tenggara justru tertinggal jauh dari tetangga-tetangganya?

Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada kurangnya daya tarik destinasi Indonesia, melainkan pada ketidakmampuan organisasi pengelola pariwisata nasional untuk menerjemahkan potensi menjadi kinerja nyata. Malaysia menunjukkan bagaimana sebuah negara dengan sumber daya pariwisata yang relatif terbatas dapat mengalahkan kompetitor yang jauh lebih kaya potensi melalui manajemen yang cerdas dan responsif. Perpanjangan bebas visa untuk wisatawan China hingga 2036 dan India hingga 2026 bukanlah keputusan spontan, melainkan hasil dari analisis pasar yang mendalam dan kemampuan organisasi untuk mengeksekusi strategi dengan cepat.

Sementara Malaysia bergerak lincah dalam merespons peluang pasar, Indonesia masih terjebak dalam labirin birokrasi yang memperlambat setiap langkah strategis. Data menunjukkan bahwa wisatawan domestik Indonesia tumbuh 12,71% menjadi 282,41 juta perjalanan, membuktikan bahwa minat berwisata sebenarnya tinggi. Namun, ketidakmampuan untuk mengonversi antusiasme domestik menjadi daya tarik internasional mengungkap masalah fundamental yang jauh lebih dalam dari sekadar strategi pemasaran. Masalahnya terletak pada keseluruhan ekosistem pariwisata yang tidak ramah terhadap wisatawan internasional, mulai dari pintu masuk hingga pengalaman di destinasi. Indonesia seperti memiliki berlian yang disimpan dalam kotak berkarat, sementara negara lain berhasil menjual batu biasa dengan kemasan yang menarik dan pelayanan yang memuaskan.

Akar Masalah

Akar masalah sebenarnya terletak pada mentalitas organisasi yang masih beroperasi dengan paradigma abad ke-20 di era yang menuntut kecepatan dan adaptabilitas. Ketika Malaysia dapat mengumumkan dan mengimplementasikan kebijakan visa dalam hitungan bulan, Indonesia memerlukan waktu bertahun-tahun untuk hal serupa. Ini bukan sekadar masalah prosedur, tetapi cerminan dari budaya organisasi yang tidak memahami urgensi kompetisi global dalam industri pariwisata. Setiap hari yang terbuang untuk diskusi berkepanjangan dan proses persetujuan berlapis adalah kesempatan yang hilang untuk menarik jutaan wisatawan potensial.

Konsep agility dalam manajemen modern mengajarkan bahwa organisasi yang bertahan adalah yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Malaysia membuktikan ini dengan kemampuannya mengidentifikasi tren pasar China yang sedang booming dan langsung merespons dengan kebijakan yang sesuai. Thailand, meski sempat terpuruk karena insiden keamanan, masih memiliki fondasi organisasi yang lebih responsif dibanding Indonesia. Sementara itu, organisasi pariwisata Indonesia masih berkutat dengan inisiatif-inisiatif kecil seperti Gerakan Wisata Bersih di delapan destinasi atau pengembangan koperasi di 17 desa wisata yang, meski positif, tidak sebanding dengan skala tantangan yang dihadapi.

David Teece dalam teori dynamic capabilities menjelaskan bahwa organisasi yang sukses memiliki kemampuan sensing untuk mengidentifikasi peluang, seizing untuk memanfaatkannya, dan reconfiguring untuk menyesuaikan struktur internal. Malaysia menunjukkan ketiga kemampuan ini secara gemilang. Mereka tidak hanya mengidentifikasi potensi pasar China dan India, tetapi juga dengan cepat mengambil langkah konkret dan merestrukturisasi pendekatan pemasaran mereka. Indonesia, sebaliknya, seringkali terjebak pada tahap sensing yang berkepanjangan tanpa kemampuan seizing yang memadai, apalagi reconfiguring yang memerlukan keberanian untuk mengubah status quo.

Namun, masalah Indonesia tidak berhenti pada kebijakan visa yang lambat. Pengalaman wisatawan mancanegara di Indonesia seringkali dimulai dengan kesan buruk sejak mendarat di bandara. Layanan bandara yang membutuhkan waktu lebih dari 60 menit untuk pengambilan bagasi, prosedur clearance yang berlapis-lapis dan tidak efisien, ditambah dengan iklim organisasi yang tidak customer-oriented, menciptakan first impression yang mengecewakan bagi wisatawan internasional. Sementara Malaysia dan Singapura bangga dengan bandara-bandara yang menjadi destinasi tersendiri dengan layanan world-class, Indonesia masih berkutat dengan basic service delivery yang tidak memenuhi standar internasional.

Pengalaman buruk ini tidak berakhir di bandara. Wisatawan mancanegara seringkali menghadapi berbagai hambatan birokratis yang tidak mereka temui di negara tetangga, mulai dari prosedur check-in hotel yang rumit, kesulitan akses informasi dalam bahasa Inggris, hingga infrastruktur digital yang tidak memadai untuk kebutuhan connectivity wisatawan modern. Thailand dan Malaysia telah lama memahami bahwa tourism experience dimulai sejak wisatawan merencanakan perjalanan hingga mereka kembali ke negara asal, sementara Indonesia masih fokus pada destinasi fisik tanpa memperhatikan keseluruhan customer journey.

Transformasi digital menjadi aspek krusial lainnya yang diabaikan Indonesia. Wisatawan modern, terutama generasi milenial dan Gen Z yang mendominasi pasar, mengambil keputusan perjalanan berdasarkan informasi digital, review online, dan kemudahan booking melalui platform terintegrasi. Malaysia dan Thailand telah mengadopsi pendekatan data-driven dalam memahami preferensi wisatawan dan menyesuaikan strategi pemasaran secara real-time. Indonesia masih mengandalkan pendekatan tradisional yang tidak mampu menangkap nuansa perubahan perilaku konsumen yang sangat cepat.

Lebih mendasar lagi, Indonesia menghadapi masalah fragmentasi dalam governance pariwisata. Industri pariwisata modern memerlukan koordinasi yang seamless antara berbagai stakeholder: pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi internasional. Model network governance yang diterapkan Malaysia memungkinkan sinergi yang efektif antar stakeholder, sementara Indonesia masih terjebak dalam pendekatan silo yang membuat setiap pihak bekerja sendiri-sendiri tanpa visi bersama yang jelas.

Ronald Heifetz dalam teori adaptive leadership membedakan antara tantangan teknis yang memiliki solusi jelas dan tantangan adaptif yang memerlukan pembelajaran fundamental. Masalah pariwisata Indonesia jelas masuk kategori tantangan adaptif yang memerlukan perubahan budaya organisasi, cara berpikir, dan pendekatan manajemen secara menyeluruh. Sayangnya, organisasi pariwisata Indonesia masih memperlakukan ini sebagai tantangan teknis yang bisa diselesaikan dengan menambah anggaran promosi atau membangun lebih banyak infrastruktur, tanpa menyadari perlunya transformasi paradigma yang lebih fundamental.

Yang lebih memprihatinkan adalah ketidakmampuan Indonesia untuk belajar dari keberhasilan kompetitor dan mengatasi masalah-masalah operasional yang mendasar. Malaysia tidak memiliki Borobudur, Komodo, atau Raja Ampat, namun mereka berhasil memposisikan diri sebagai destinasi yang must-visit melalui strategi yang cerdas dan eksekusi yang konsisten, ditambah dengan service excellence yang membuat wisatawan ingin kembali. Thailand, meski sempat mengalami kemunduran karena isu keamanan, tetap memiliki brand equity yang kuat hasil dari investasi bertahun-tahun dalam nation branding yang konsisten dan infrastruktur pelayanan yang solid. Indonesia, dengan segala kekayaan alamnya, malah seringkali terkesan tidak memiliki identitas pariwisata yang jelas di mata dunia, diperparah dengan reputasi pelayanan yang tidak memuaskan dan prosedur yang berbelit-belit.

Inersia organisational yang dialami Indonesia bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi, namun memerlukan political will dan keberanian untuk melakukan transformasi radikal. Momentum pertumbuhan positif 7,83% untuk wisatawan mancanegara dan 12,71% untuk wisatawan domestik sebenarnya menunjukkan bahwa potensi masih sangat besar. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mentransformasi potensi ini menjadi competitive advantage melalui organizational agility, strategic foresight, dan kemampuan eksekusi yang superior.

Indonesia tertinggal bukan karena kekurangan potensi, melainkan karena ketidakmampuan organisasi untuk mengaktivasi potensi tersebut. Sementara kompetitor bergerak dengan strategi yang terukur dan eksekusi yang cepat, Indonesia masih terjebak dalam comfort zone yang mengutamakan proses ketimbang hasil. Jika tidak ada transformasi fundamental dalam pendekatan manajemen pariwisata, Indonesia akan terus menjadi penonton dalam pertarungan regional yang seharusnya bisa dimenangkannya dengan mudah. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Indonesia mampu memimpin pariwisata Asia Tenggara, tetapi kapan organisasi pengelolanya akan memiliki keberanian untuk berubah.

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti

info@pusatkajianpariwisata.id

© 2023-2026 Pusat Kajian Pariwisata Indonesia. All Rights Reserved.